A lo largo de la historia, los sistemas de producción no han sido solo marcos económicos, sino la base material que configura todas las relaciones sociales, incluyendo la moral y la ética de las clases, entre ellas la de las clases dominantes. Cada transición entre sistemas, del esclavista al feudal, del feudal al capitalista y del capitalista al socialista, ha estado precedida por períodos de profunda crisis, donde la degeneración moral de las élites gobernantes se erige como un síntoma flagrante de la putrefacción de un sistema agotado. Casos como el de Jeffrey Epstein en la fase actual del capitalismo no son anomalías, sino la expresión lógica y decadente de un sistema que mercantiliza todos los aspectos de la vida humana. Estas manifestaciones de perversión e impunidad señalan la necesidad histórica de que las clases oprimidas asuman su papel revolucionario y barran, de una vez por todas, la podredumbre social incubada por las clases dominantes en cada estadio.

El sistema esclavista, fundamentado en la propiedad del amo sobre el esclavo, generó en su cúspide el Imperio Romano, una élite cuya depravación era proporcional a su poder ilimitado. La moralidad se divorció por completo de la práctica del dominio. Emperadores como Calígula (12-41 d.C.) o Nerón (37-68 d.C.) ejemplifican esta decadencia. Calígula, proclamado dios en vida, convirtió su palacio en un burdel donde forzaba a senadores y sus esposas a participar, y se dice que nombró cónsul a su caballo. Nerón, obsesionado con el arte y el placer, incendió Roma según relatos históricos para luego culpar a los cristianos, a quienes martirizaba en macabros espectáculos. Esta degeneración no era un vicio personal, sino el reflejo de un sistema en crisis pues la economía esclavista había alcanzado sus límites. Las revueltas de esclavos, como la de Espartaco (73-71 a.C.), fueron la respuesta violenta de la clase dominada, de los primeros intentos históricos de «barrer» un orden insostenible. La caída de Roma demostró que cuando la élite convierte la crueldad, la depravación y el libertinaje en norma, el sistema está maduro para ser derribado.

El feudalismo, con su ideología religiosa que santificaba la jerarquía, presentó una corrupción moral envuelta en piadosa retórica. La nobleza y el alto clero, predicando castidad y humildad, practicaban el nepotismo, la compra de beneficios eclesiásticos y el abuso más repugnante como el derecho de pernada. Un caso paradigmático es el del Papa Alejandro VI (Rodrigo Borgia, 1431-1503) y su familia. Desde la cúspide de la cristiandad, convirtió el papado en un feudo familiar, organizando orgías notorias (las fiestas del castaño) en el Vaticano y utilizando el envenenamiento como herramienta política. Su hija, Lucrezia Borgia, fue usada como moneda de cambio en alianzas matrimoniales y acusada de incesto y asesinato. Esta podredumbre en el corazón del poder espiritual no era más que la superestructura de un sistema económico, el feudalismo, que se resquebrajaba. La servidumbre, aspecto importante del sistema, entraba en contradicción con el crecimiento de las ciudades, el comercio y el desarrollo de los medios de producción el naciente capitalismo.

En el ocaso del feudalismo, La Grande Jacquerie (revuelta campesina) de 1358 en Francia estalló como una explosión de desesperación colectiva. Más allá del hambre, fue una respuesta a la carga insoportable de los impuestos y a la incapacidad manifiesta de la nobleza para cumplir con su deber fundamental de protección. Los siervos, denominados de forma despectiva por la nobleza como «Jacques» o «Jacques Bonhomme», transformaron su humillación en furia organizada. Bajo liderazgos espontáneos, asaltaron y arrasaron castillos a lo largo del valle del Oise, símbolos tangibles de su opresión. Sin embargo, carentes de un proyecto político cohesionado y de estructura militar, la revuelta fue rápidamente y con extrema brutalidad sofocada por la alianza de la nobleza. La represión fue tan feroz como el levantamiento, ahogando en sangre este temprano y violento grito de la clase campesina contra los fundamentos de la explotación feudal.

Otro ejemplo representativo fue La Guerra de los Campesinos en Alemania o Revolución del Hombre Común (1524-25), constituyó la respuesta histórica de una clase sometida que despertaba para rechazar no solo la explotación económica estructural, sino también la profunda hipocresía moral de sus gobernantes económicos y espirituales. El catolicismo, como pilar ideológico fundamental del orden feudal, operaba como un aparato de control que, mediante sus jerarcas y dogmas, se oponía sistemáticamente a cualquier transformación social que amenazara sus privilegios.

La contradicción era latente. Mientras el discurso oficial de la Iglesia exaltaba la humildad, la pobreza espiritual y el desapego material, su estructura terrenal reflejaba y reproducía las desigualdades del feudalismo. Numerosos príncipes-obispos eran, ante todo, grandes señores feudales, poseían vastos latifundios, controlaban a miles de siervos y extraían de ellos tributos y trabajo, exactamente igual que la nobleza. Esta doble condición, pastores de almas y amos, exponía la simbiosis entre el poder espiritual y el poder económico. La prédica de la austeridad chocaba así con la ostentosa riqueza de sus palacios.

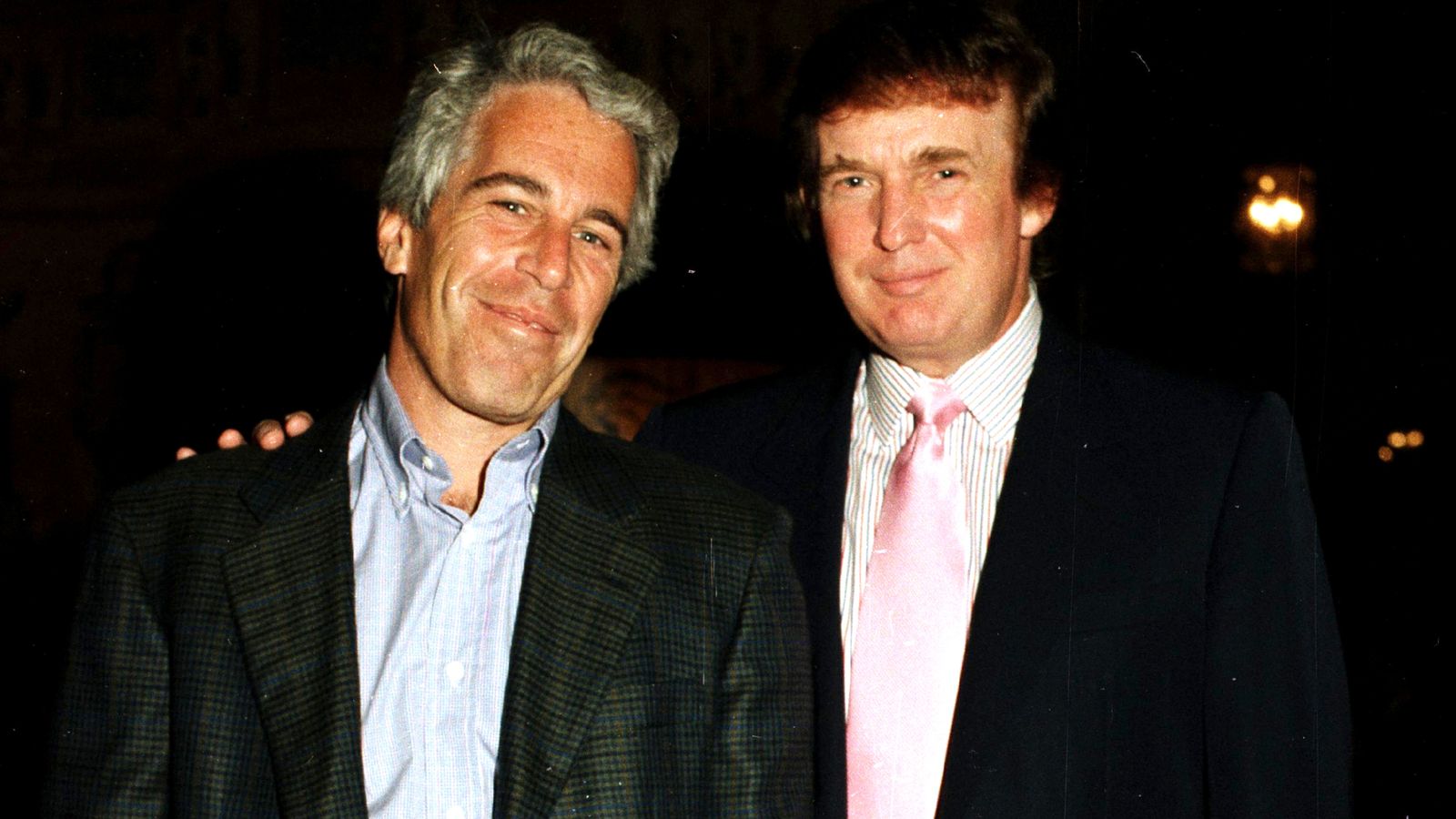

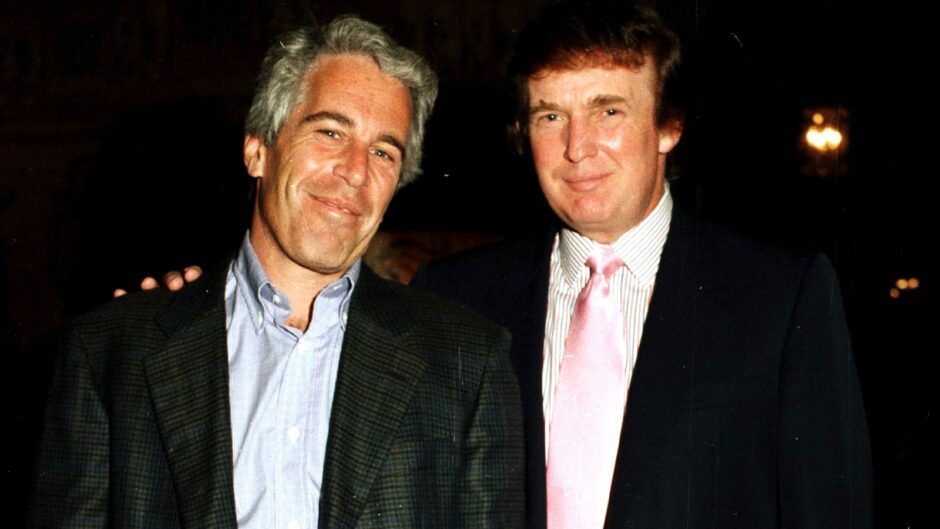

El capitalismo, sistema basado en la acumulación privada y la mercantilización de todo, lleva la degeneración de las élites a una nueva dimensión; la perversión se convierte en un negocio oculto y en un símbolo de estatus de una clase que se cree y de hecho está por encima de la ley. El caso de Jeffrey Epstein es el ejemplo contemporáneo perfecto. Este financiero, vinculado a lo más granado de la élite burguesa, política e incluso, académica global, construyó su fortuna con mecanismos oscuros típicos del capitalismo financiero especulativo al cual pertenecía. Pero su crimen más repugnante, no fue su participación en el capital financiero, fue operar una red de tráfico y abuso sexual de menores, proveída a sus poderosos contactos. Su isla privada, «Little St. James», fue el epicentro moderno de esta depravación, un espacio aislado donde las leyes no aplicaban y donde las niñas y jóvenes pobres, provenientes de los barrios proletarios, eran mercancía para el placer de burgueses.

La impunidad de Epstein durante décadas, su aparente suicidio en una cárcel de alta seguridad y la opacidad que rodea la identificación plena de sus cómplices son la prueba viviente de que el sistema legal y político protege a la clase dominante. Este no es un «caso aislado», sino la manifestación de un capitalismo moribundo que, en su fase imperialista, generó una capa de burgueses que consideran a las personas, especialmente a los obreros y campesinos, como objetos de consumo y desecho. La degeneración ya no es solo crueldad o lujuria, sino la conversión de la vida humana en un activo más dentro de un portafolio de placeres perversos y privilegios absolutos. Incluso dentro de este portafolio se han mencionado casos de canibalismo.

La historia muestra un patrón intrínseco, pues cuando un modo de producción agota su potencial progresivo, la clase que lo dirige cae en un estado de degradación moral que delata su descomposición interna. La depravación de los emperadores romanos, la hipocresía criminal de los señores e iglesia y la red pedófila de Epstein son eslabones de la misma cadena, son la superestructura corrupta de sistemas (esclavista, feudal, capitalista) en crisis terminal.

Ante esta podredumbre recurrente, las reformas son insuficientes. La lección es que solo la clase productora fundamental, aquella que sufre directamente la explotación, los esclavos, los siervos y el proletariado, tiene el interés histórico objetivo y la potencia social para realizar la revolución. El proletariado, en alianza con los campesinos, debe asumir su papel histórico: no el de pedir justicia a un sistema podrido, sino el de tomar violentamente el poder económico y político, abolir la propiedad privada de los medios de producción—principio y fin de toda esta degeneración—y construir un nuevo orden social donde la dignidad humana no sea una mercancía. La revolución no es solo una opción política; es, como demuestra la miserable trayectoria moral de las élites, una necesidad de higiene social impostergable.

Iván